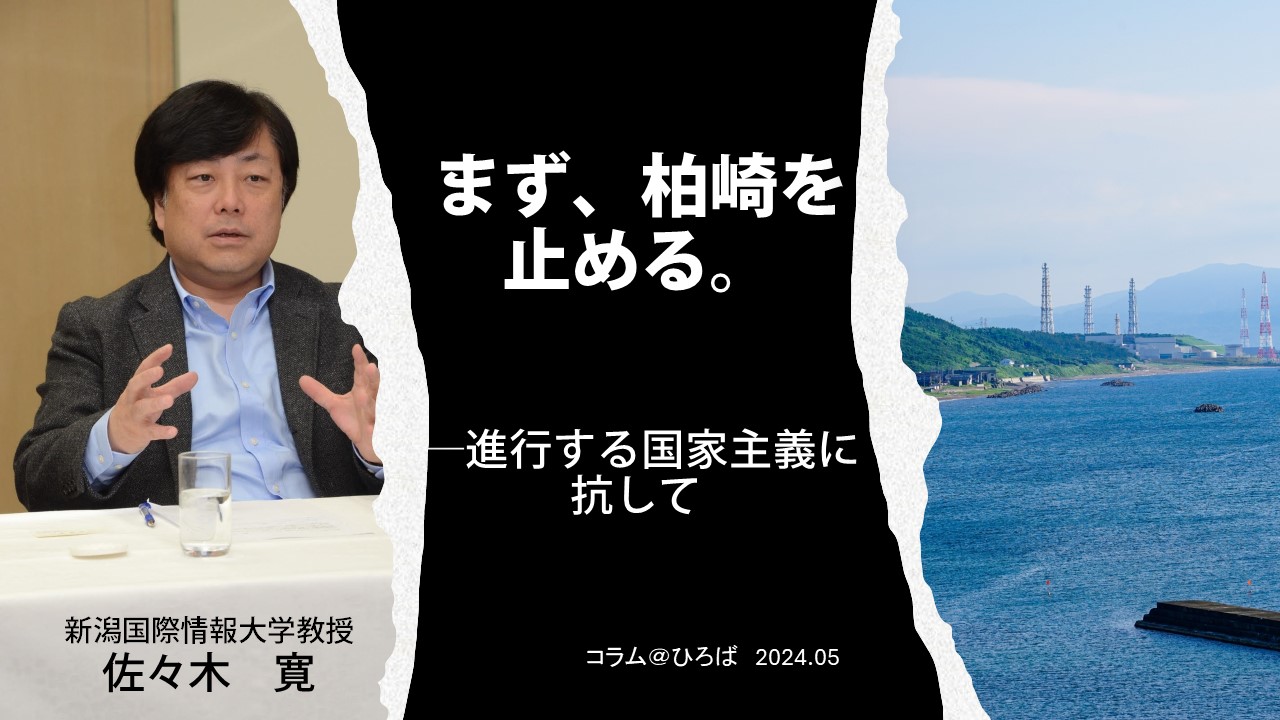

まず、柏崎を止める。――進行する国家主義に抗して

新潟国際情報大学教授 佐々木 寛

21世紀の「赤狩り」

映画『オッペンハイマー』の重要なテーマのひとつは、1950年代アメリカの「赤狩り」である。「原爆の父」、オッペンハイマーは、マンハッタン計画を成功裡に導き、国家的な英雄になったものの、ソ連との止めどない核軍拡競争に異を唱え、共産主義との関係を疑われて尋問される。マッカーシズムという社会的狂気と、核開発というテクノロジーが融合する当時の社会的な雰囲気が見事に再現された作品である。

テクノロジーは、「価値中立」ではない。すべてのテクノロジーはそれ自体、ひとつの世界観をもっている。中でも、原子力(核)エネルギーにまつわるテクノロジーは、その初めから現在まで、すぐれて軍事=国家主義的、そして秘密主義的であった。原子力発電、すなわち「原子力の平和利用」というプロジェクトもまた、冷戦期の東西対立の中で、実際には「平和」というより、アメリカの安全保障戦略の一環として日本に導入されたものだった。

先日、内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」のメンバー(自然エネルギー財団の事業局長)が、同会合に提出した資料に中国の国営送配電企業のロゴが「透かし」で入っていた問題の責任をとる形で辞任に追い込まれた。齋藤健経済産業相によれば、「自然エネルギー財団と国家電網公司との関係性の懸念が払拭されるまで、経産省関連の有識者会合でのヒアリングに自然エネルギー財団を招かない」とのことである。

周知の通り、現政権は、原発の再稼動に向けて全力でアクセルを踏んでいる。加えて政府が今月10日に成立させたのが、国家の機密情報を扱う会社員や研究者など民間人の個人情報を調べて管理する「経済安保情報保護法」である。また経済分野のみならず、国立大学法人法の改正や地方自治法改正など、学問や科学技術、地方自治分野も、着々と「安全保障化」(戦争準備)と国家主義化が進められている。憲法審査会における、「緊急事態条項」起草への動きは言うまでもない。今回の自然エネルギー財団の追放(パージ)は、まさに安全保障化された中国の存在と結びつけられている点に注目するべきだろう。

新潟――原発再稼動問題の最前線

昨年5月に成立した「GX推進法」では、周知の通り、福島事故後の「原発依存度を低減する」という原則が改変され、既存の原発の延命や原子炉新増設の推進といった「原発回帰」が謳われている。そしてこの国策が生み出す軋轢は、まず原発立地自治体にもたらされる。世界最大の東京電力柏崎刈羽原発がある新潟では、昨年12月、原子力規制委員会が同原発に向けた事実上の運転禁止命令を解除し、また今年3月、政府が県と柏崎市、刈羽村に再稼働の地元同意を要請した。

他方、新潟ではすでに2016年の知事選で、原発の再稼動をめぐる事実上の住民投票がなされており(再稼動反対の米山隆一知事が誕生)、現職の自民知事ですら容易に再稼動を進められない背景がある。また今年1月の、新潟にも一部深刻な被害を与えた能登半島地震では、複合災害時の避難に関する課題も再浮上した。さらに、先月実施された地元紙『新潟日報』による県議会議員アンケートでも、東電による再稼働は、半数超の53.8%が「認めない」と回答し、「認める」の5.8%を大きく上回った。つまり、自民県議の多くも、現段階での再稼動には背を向けていることになる。かつて宮城県知事は、女川原発再稼動をめぐる「地元同意」のために議会承認という手法(女川方式)を用いたが、少なくとも現在のところ、新潟県知事が同じ方法で再稼動を実現することは難しくなっている。

一方県は、先月24日、柏崎刈羽原発の6号機と7号機が再稼働した場合10年間で4,396億円の経済効果があるとする「原発再稼動の経済効果」(野村総研)を発表した。しかし単年度で見れば、「再稼働時」と「停止時」の経済波及効果の差はわずかであり、また6、7号機は運転開始後約27年のいわば高齢原発で、再稼働後に過去のように安定的に発電を続けられるとは限らず、また同調査は、原発マネーが地域にとって発電所への依存度が高いモノカルチャー経済を促進する麻薬のようなものであることや、「大事故発生シナリオ」の際の人的被害や経済的被害を十分考慮に入れていない。県が発表したこの検証なき数字だけが独り歩きすれば、県民の誤った判断を導く恐れがある。

原発のリスクは、自然災害による事故にとどまらない。ウクライナ戦争で明白になったように、現代戦争においてはインフラ施設、特に原発は恰好の攻撃対象となる。新潟はそれゆえ、大地震による過酷事故のリスクのみならず、今現実味を帯びつつある「有事」の際にも計り知れないリスクを抱えている。そもそもなぜ、東京(中央)のエネルギー安全保障のために、新潟(地方)が多大なリスクを負わなければならないのか、このリスクの偏在(犠牲のシステム)という問題は、地方政治に「右対左」という横軸のみならず、「中央対地方」という縦軸が生まれる理由でもある。新潟の保守層も、それゆえ原発が政治的な争点になれば、しばしば中央に「NO」を突きつけるというダイナミズムも生まれる。原発再稼動問題は、新潟の市民にとっては、民主主義や「地域主権」をめぐる問題でもある。

専門家の果たす役割――「原発市民検証委員会」の挑戦

昨年3月、新潟県は、2017年から続いてきた「原発検証委員会」を、その検証内容を最終総括することなく強制終了させた。この検証委員会は、米山県政が県独自の予算で、福島事故と柏崎刈羽原発の再稼動問題を徹底検証するために設立したもので、地方自治の歴史においても画期的な試みであった。しかし検証は、現在の花角県政の下で、「画竜点睛を欠く」形で中断され、これを「県民のための検証」として最後までやり遂げることを主張した池内了委員長(当時)も、(私を含む他の検証総括委員と共に)解任された。これは、検証総括委員会の議論が、知事の来るべき再稼動判断を拘束する恐れに対処するための、すぐれて政治的な措置であったと言える(池内了『新潟から問いかける原発問題――福島事故の検証と柏崎刈羽原発の再稼動』明石書店 2024年を参照)。

さらに県は、能登半島地震で改めて避難問題が浮上したことで、今月、再びこの問題を検討するための新たな「有識者会議」の設置を公表した。しかし、複合災害時の避難問題は、かつての避難検証委員会においてすでに継続審議となっていた案件であり、その意味でこの新会議は、屋上屋を架すものにすぎず、またそもそも、委員会ですでに提起されていた、避難シミュレーションを駆使した詳細な検証課題を果たすことなども、およそ期待できない。

これに対して、池内元委員長と共に、有志の専門家と市民が力を合わせて昨年6月に創設したのが、「原発市民検証委員会」(https://shiminkenshouiinkai.jimdosite.com)である。ベトナム戦争時に「民衆法廷」を生み出した思想、すなわち、国家や行政が平和や正義のための十分な責任を果たせない場合、市民が立ち上がって「真理の生成」を行うべきだ、という発想にヒントを得た試みである。昨年は、約半年にわたって県内11か所を巡り、原発検証問題の争点を共有するキャラバンを実施した。そして今年はいよいよ実際に、原子力災害時の避難シミュレーションに基づくワークショップを県内各地で計画している。災害時に実際に自分たちが避難できるのかどうかを住民自らが検証することで、これまで以上に幅広い市民が、まさに当事者」として原発問題を考える契機となるだろう。

何ができるか――まず、柏崎を止める。

じわじわと複数の領域で進行する国家主義に抗して、今、地方から、下から、新しい希望の対抗軸を創りだす必要がある。原発が、住民を分断し、国家主義や中央依存、そして何よりも、「今だけ、カネだけ、自分たちだけ」という論理の上に成り立っているのであれば、まずは今ある原発を止めることが、次の新しい社会原理を切り拓くスタートになる。

今後、全国的にもさらに原発をめぐる議論が過熱するだろう。新潟でも、上記の「市民検証委員会」の試みや日常的な脱原発集会やデモに加え、原発再稼動をめぐる県民投票運動、原発30㎞圏内(UPZ)の自治体議員による研究や発信、仮処分申請などの法廷闘争、そして最終的には再稼動の是非を問う知事選など、多くの民主的討議の〈場〉が想定可能である。大切なことは、これら多次元の〈場〉にわたる活動が、相互にゆるやかにネットワークすることだろう。いずれも、中央の密室で決まったことが上から押しつけられる「原発型政治」と対峙する活動であり、相互に連携することで、さらに大きな民主的力として結束できるからである。

まず、柏崎を止めることができるかどうか。そこに、この国の民主主義の未来を決する鍵があるようにも思う。

(2024.05)